保険金や給付金の請求漏れを防ぐには?

保険金・給付金の請求の流れ

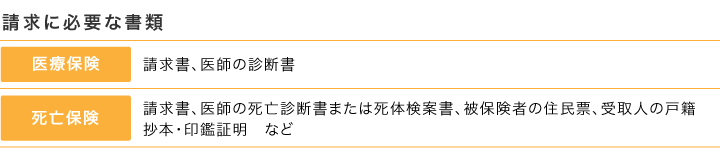

入院・手術をした、亡くなったなど、保険金や給付金の請求をする事態が発生した場合は、保険会社に連絡して必要書類を送ってもらいます。少しでも時間を短縮したい場合は、インターネット上で書類をダウンロードすることも可能です。

所定の請求書に必要事項を記入し、指定された書類を揃えて保険会社に提出します。書類に不備がなく内容も問題がなければ、本社に書類が到着して5営業日前後(保険会社で異なる)で保険金・給付金が指定の口座に振り込まれます。

保険金・給付金の請求に時効は?

もし保険金・給付金の請求が漏れてしまうと、一定期間を過ぎると請求する権利は消滅します。いわゆる「時効」ですが、保険の場合は保険法により3年間と定められています。損害保険・生命保険などの保険は、事故などから時間が経つほど調査が困難になるため、時効までの期間が3年間と設定されているようです。

民法改正により、2020年4月以降の契約に基づく債権については、原則、時効は5年間に統一されます。これまでも商法では原則5年間だったため、民法・商法ともに5年間で統一された形です。ですが、保険は保険法によるため、3年間で変更されることはありません。

では、親の保険加入を知らずにいて、亡くなって3年4カ月後に遺品の中から保険証券が見つかった場合はどうなるでしょう? 本来であれば、時効を過ぎているので、請求権が消滅してしまいます。しかし、このようなケースであっても、あきらめずに保険会社に連絡してみましょう。時効が過ぎていても保険金がおりることもあるようです。

また、被保険者が亡くなったあとも口座振替などで保険料を支払い続けていたような場合は保険料の返還を求めることができます。この場合も時効は3年間ですが、同様に保険会社に連絡してみましょう。

死亡保険金には相続税がかかります

| 契約者 | 被保険者 | 受取人 | 課税の種類 | 備考 | |

| ① | 被相続人 夫 | 被相続人 夫 | 被相続人以外の人 妻 | 相続税 | 受取人が相続人の場合には、非課税枠がある |

| ② | 被相続人以外の人 妻 | 被相続人 夫 | 被相続人以外の人 妻 | 所得税・住民税 | 一時金での受け取りは一時所得 年金形式でり受け取りは雑所得 |

| ③ | 被相続人以外の人 妻 | 被相続人 夫 | 契約者、被保険者以外の人 子 | 贈与税 |

この点に注意!

相続放棄をした者が受取人となっている場合でも、保険金の受け取りは可能です!保険金を受け取る権利は、相続財産とは関係ない、その人固有の権利だからです。